イザベラとバジルの鉢(Isabella; or, The Pot of Basil)

“イザベラとバジルの鉢”の物語は、もともとはイタリアの作家ジョヴァンニ・ボッカチオ(Giovanni Boccaccio, 1313-1375)による物語集「デカメロン」の中の一話。それを下敷きにして、19世紀にイギリスの詩人ジョン・キーツ(John Keats, 1795-1821)が書いたのが「イザベラ、あるいはメボウキ(バジル)の鉢:ボッカチオより(Isabella; or, The Pot of Basil:A Story from Boccaccio)」です。

『裕福な家の娘イザベラは使用人のロレンツォと恋におちる。妹を金持ちに嫁がせたいイザベラの2人の兄は、それを知るとロレンツォを商用と偽って連れ出し、森で殺害してしまう。

仕事でフィレンツェに行ったはずの恋人がいつまでも帰らないことを心配し、兄たちを問い詰めるイザベラ。兄たちはごまかし続け、彼女を納得させるために、ロレンツォはフィレンツェでほかに好きな娘が出来たのだと伝える。

しかし、悲しむイザベラの前にロレンツォの亡霊が現れ、真相が告げられる。

イザベラは森へ行き、彼が教えた場所を掘り返すと果たしてそこにはロレンツォの遺体が。イザベラは愛しい人の首を切り落とし(!)家に持ち帰ると、それを鉢の中に隠して上からバジルの種を撒く。

水の代わりにイザベラの涙と薔薇水を注がれて育ったバジルは驚くほどに青々と繁り、片時もその傍を離れないイザベラは次第に憔悴していく。

その様子を訝しがり、このままでは縁談に差し障ると考えた兄たちは、隙を見てバジルの鉢を盗み出し割ってしまう。転がり出るロレンツォの首。

自分たちの悪事がばれていたことを知って慄き、町から逃亡する兄たち。イザベラはバジルの鉢を失い、絶望のあまり狂死する。』

原作であるボッカチオに比べると、キーツの詩のほうはイザベラの純粋な愛情に焦点が当てられているようですが、それにしても激しく、なかなかにホラーなお話ではあります。

(※原文、全編はこちら)

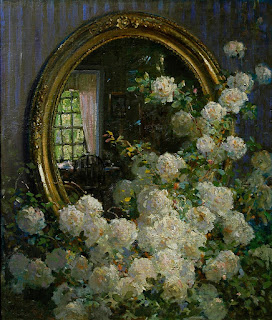

しかしこの物語、題材としてはかなりの人気で、挿絵や絵画など数多の画家が描いています。

その中で、スコットランドのイラストレーター、ジェシー・マリオン・キング(Jessie Marion King, 1875-1949)による挿絵は、生々しさが無いぶんイザベラのかなしみと憐れさが強調されていてロマンチック。

残酷さや狂気がこの物語の肝であると考える向きには少々物足りないかもしれませんが、私は好きです。

◇

ここからは、そのほかの画家が「イザベラとバジルの鉢」をモチーフに描いた作品を。

アヴェリル・メアリー・バーリー(Averil Mary Burleigh, 1883-1949)

エリナー・フォーテスキュー・ブリックデール(Eleanor Fortescue Brickdale, 1872-1945)

ウィリアム・ブラウン・マクドゥガル(William Brown Macdougall, 1868-1936)

ジョン・ホワイト・アレクサンダー (John White Alexander, 1856-1915) 1897年

ヘンリエッタ・レイ(Henrietta Rae, 1859-1928)

アーサー・トレヴェシン・ノーウェル (Arthur Trevethin Nowell, 1862-1940)

エドワード・レジナルド・フランプトン(Edward Reginald Frampton, 1872-1923)

リカルド・メアッチ(Ricciardo Meacci, 1856-1938)

ジョージ・ヘンリー・グレンヴィル・マントン(George Henry Grenville Manton, 1855-1932)

ジョセフ・セヴァーン (Joseph Severn, 1793–1879)

ジョン・エヴァレット・ミレイ (John Everett Millais, 1829-1896) 1849年

ジョン・メルフイシュ・ストラドウィック (John Melhuish Strudwick, 1849-1937)

ウィリアム・ホルマン・ハント (William Holman Hunt, 1827-1910)

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス (John William Waterhous, 1849-1917) 1907年

ヨーロッパでは、アレクサンダー大王によってインドから伝えられたという説もあるバジル。

そのインドではバジルは神に捧げる神聖な植物であると共に、死者に供えれば死出の旅路を護ってくれるという言い伝えもあります。また、中東でも墓にバジルを植える習慣がありました。

花言葉は「神聖」「高貴」「好意」「よい望み」「何という幸運」「憎しみ」など。いつから言われるようになった花言葉かにもよりますが「憎しみ」は、バジルの粉末を吸い込むと頭の中に蠍がわくというヨーロッパの言い伝えを連想させたりもします(蠍には“復讐”の寓意もあります)。

“イザベラとバジルの鉢”で、バジルが選ばれたのには当然それらのような意味合いも含まれていたでしょうし、キーツによって紹介されたイギリス(気候的に本来バジルの栽培には向かない)ではエキゾチックな雰囲気の演出にも一役買ったのではないかと思います。

Basilius Besler (1561-1629)

“Hortus Eystettensis”

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_-_(MeisterDrucke-1411051).jpg)

.jpg)

.jpg)

.webp)

.jpg)

コメント

コメントを投稿