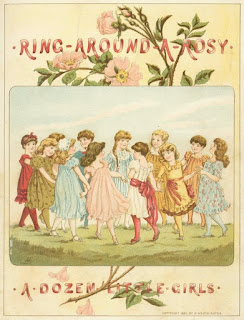

メアリー・アルテミシア・ラスベリーの「Ring-around-a-rosy」

| Ring-around-a-rosy 1885年 |

アメリカの詩人、讃美歌作家でイラストレーターでもあったメアリー・アルテミシア・ラスベリー(Mary Artemisia Lathbury, 1841.8.10-1913.10.20)。

子どもの頃から自分で詩を書き絵を描いて、詩画集のようなものを作って遊んでいたというメアリー。

マサチューセッツの学校で美術を学んだ後、美術やフランス語の教師をしていましたが、やがて“St. Nicholas”や“Harper's Young People” “Wide Awake”(いずれも1870年代に創刊された子ども向けの雑誌)などに寄稿するようになります。テキストと挿絵共に自分で手掛けた本も出版されました。

商業作家&イラストレーターとしても才能を発揮したメアリーでしたが、ある時『神の声』を聞き、以降は自らの才能のすべてをその意志に沿う仕事に注ぎました。

ジョン・ヘイル・ヴィンセント司教が始めたショトーカ運動(19世紀末~20世紀初めのアメリカで盛んだった教育・文化事業 ※注)にも尽力し、その功績をたたえて“ショトーカの桂冠詩人”とも呼ばれています。

※注) ショトーカ運動:Wikipedia

Ring-around-a-rosy

「Ring-around-a-rosy」は、1885年に出版された絵本。子どもたちが輪になって遊ぶ、日本で言うとかごめかごめのような童謡を元に、ラスベリーが詩を書き挿絵も描きました。

野に出た12人の女の子がページをめくるごとにひとり、またひとりといなくなっていく、少し不穏な雰囲気が漂うストーリー。それもそのはず、一説によるとこの童謡、17世紀のロンドンで流行したペストのことを歌っているとかいないとか。赤い薔薇は赤い発疹を、花束は疫病避けの薬草の束、みんないなくなるのは死の暗喩だという説があるのです。一方、これは単にメイポールを薔薇の花輪で飾り、その周りを手を繋いで踊る光景を歌っているにすぎないとも言われており、真偽のほどは不明。ですが、ちょっと怖い逸話のほうが人々の心を惹きつけることは確かなようです。

ケイト・グリーナウェイ風のカラープレートも魅力的。

表紙

12人が11人、10人と減っていき…

垣根の向こうに取り残される子

蜂に追われる子

流された靴を追っていく子

眠っているみんなの靴を持ち去る、いたずらっ子

花に気をとられて遅れた子

石垣の上を走れなかった子

蝶を追って青い麦畑の海に消えた子

そして…

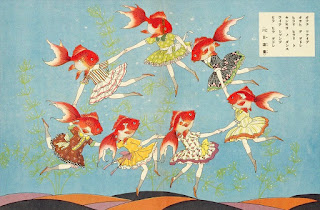

女の子たちは何処に?楽しかった一日は?再びそれを見るために、女の子はひとり夢の中へ

メアリー・アルテミシア・ラスベリーのそのほかの作品

The Birthday Week 1884年

Children of The Year 1885年

Out of the Darkness Into Light. Poems and Drawings 1879年

Child's Story of the Bible

1898年

ラスベリーが作詞した讃美歌

ポートレート:撮影者不明

コメント

コメントを投稿